昨日から、浜田小学校区にある保育園・幼稚園・こども園の5歳児による、小学校図書館体験を行っています。

昨日今日で二園が訪れ、今月下旬にもう一園の実施を予定しています。

昨日今日は、よいお天気の中、元気に園児たちがやってきました。

昨日の学校到着時、ちょうど全校児童の大なわチャレンジが行われていたので、まずは園児たちはそちらを見学。すごいスピードで八の字跳びをする様子に驚いていました。

そしていよいよ、図書室体験です。

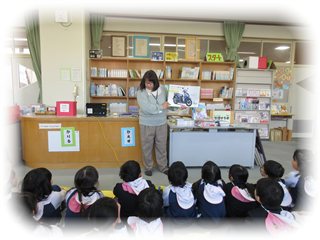

図書館司書に向かって元気に挨拶をする園児たちは、広い図書室で多くの本に囲まれ、初めて会う図書館司書に少し緊張気味でした。

図書館司書から図書室には10,000冊以上の本があると聞いて「ええー!」と声を上げたり、図書室にあるいろいろな本の紹介を聞いているうちに、だんだんとリラックスしてきた様子。

「図書室には、楽しい本もあるし、虫や乗り物を調べる本、工作やお菓子作りのみんなのやりたいことを応援してくれる本もあります」と聞き、ワクワクが高まっているようでした。

図書室の説明に続いて、本の読み聞かせがありました。

図書室にある膨大な本の中から、プロの目で選んだ本の読み聞かせに、こどもたちは楽しみながら惹きこまれていました。

そして、図書室の中の本を自由に見て回る時間になると、目を輝かせながらいろいろな本を見始めます。

「〇〇の本はどこにありますか」「おすすめの本を教えてください」と図書館司書に尋ねる子も。尋ねられた図書館司書も張り切って答えていました。

見たい本が決まると机に向かって本を広げます。中には、最近字が読めるようになり、嬉しそうに小さな声で読んでいる子もありました。

今回は、図書室体験なので、浜田小学校のこどもたちと同じように、「本を借りる」体験もしてもらいました。バーコードでの貸し出し処理に、園児たちは興味津々です。

きちんと整列して、静かに自分の番を待ち、自分の番になると本を差し出して「この本貸してください」と言い、処理が終わると「ありがとうございました」

その振る舞いも、素晴らしかったです。

そして、最後には、みんな揃って、図書館司書に向かって「ありがとうございました」と声を揃えてごあいさつ。

校長にも笑顔で大きな声で挨拶をしてくれました。

持ってきた袋に借りた本を入れて、元気よく園に向かって歩き始めた園児たち。

「小学校に来る楽しみが膨らみますように」と願いながら後ろ姿を見送りました。

「小学校にも、大きな意義あり!」

こうして行った園児の図書室体験ですが、小学校にとっても大きな意義のある機会です。

前述した大なわチャレンジは、園児たちが見ていることでいつも以上に張り切っており、さらに教室に戻る途中に知っている園の先生を見つけて駆け寄ってくる子がたくさん!「まあー!大きくなって!!」と声をかけられ、顔がパッと輝いていました。

ちょうど1年生が教室で行う授業を少し見てもらった園もありました。

園児たちが見ていると1年生の表情がきりっと引き締まります。

小学校のこどもたちにとっても、見てもらうことで、自らを振り返ったり自分の成長を実感したりする機会になるようです。

園と小学校、どちらのこどもたちにとっても有意義な園との交流の機会。これからも積極的に取り組んでいきたいと思います。