3年生は、社会科の学習で、自分たちで昔のくらしや道具を調べ、市役所の人から四日市中心部の町の移り変わりを聞きました。

浜田っ子応援団の団長さんからは、南浜田に伝わる「舞獅子」「富士の巻き狩り」という神事のことを教わりました。

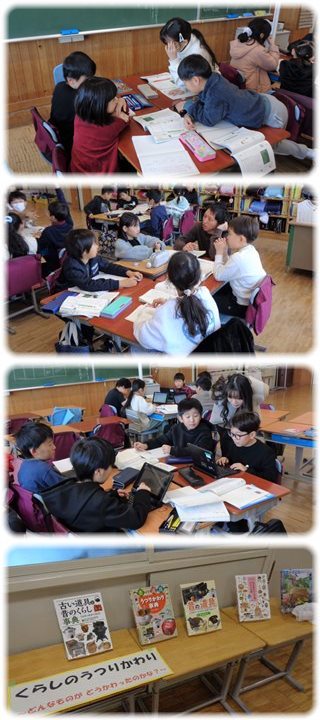

そんな3年生が今、国語の時間に進めているのが、道具のうつりかわりを説明する、プレゼンづくり。

生活の中で使われている道具が、時代とともにどのように変わってきたのか、社会科で調べ、学習してきたことをもとに表に整理し、班の中で分担してみんなに説明するのです。

電話機、洗濯機、冷蔵庫、コンロ、暖房、水道…

いろんな道具の中から、自分たちが調べるものを1つ決めたら、文章の組み立てを考えて分担を決め、説明する内容とそれに添える写真を決めていきます。

“水道”を取り上げている班がありましたが、水道ってそんなに変化があったのかな、と思って尋ねると、

「手で押すポンプでしょ。蛇口になって、今は、お湯が出るし、浄水器もついているでしょ」

との答え。

なるほど、道具そのものではなく、水道のしくみや機能の変化を説明するのですね。

めあては、

話の組み立てや話し方を工夫すること

社会科で調べたこと、伝えたいことをわかりやすく説明するために、話す内容や順序などを班で相談して、発表原稿にまとめていきましょう。