電気の明かりは、わたしたちのくらしの、いろいろなところで使われています。

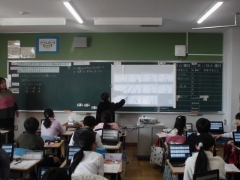

現在、3年生は、私たちの暮らしに必要な電気について学習をしています。

今日の課題は「豆電球とかん電池をどのようにつなぐと、明かりがつくのだろうか」です。

子どもたちはいろいろな方法で、どう線と乾電池をつなぎ、豆電球がつくかを調べ、そのつなぎ方と結果をプリントにまとめていきました。

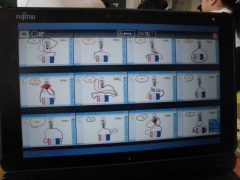

調べたたくさんのつなぎ方から一つ選び、発表するシートをタブレットで作成します。

各自が作成したシートは、教室の全員に配信され、だれもが他の子の考えを共有することができます。

タブレットを使った授業の良さがここに生かされています。

私の担任していた頃は、誰か一人を指名し、黒板に板書させ、「どうですか?」⇒「いいです。」なんてやっていました・・・。

つまり、板書をする一人の子しか発表できないわけですが、タブレットを活用することで全員が発表するのと同じことができますね。

そんな便利な機能も使いながら、授業のまとめでは、乾電池の+極と-極にそれぞれ豆電球の銅線を一つの輪のようにつけると、豆電球がつくことを確認しました。

さらに、その電気が通る輪のことを「回路」と言うことを学習しました。