10月27日にご紹介した、1年理科の授業の続きを紹介します。前回のあらすじは物体Xが「砂糖・塩・小麦粉」の中のどの物体であるかを実験によって証明するという課題に対し、それぞれの特徴(差)を考え、どのような実験をすると物体Xの正体を突き止められるのかを考え、仮説を立て、実験方法を組み立てる。といったところまででした。

学年閉鎖や文化祭があり、かなり時間があきましたが、昨日と本日に3クラスとも無事に実験を行うことができました。

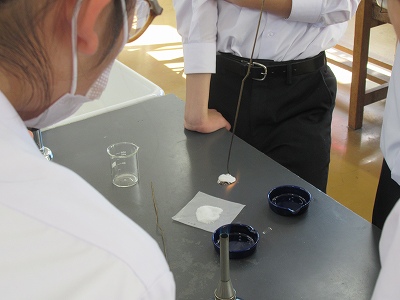

① 水に溶かすことでわかる特徴をもとに物体Xの正体を見つけようとしています。

② 火であぶることで起こる化学変化をもとに考えています。

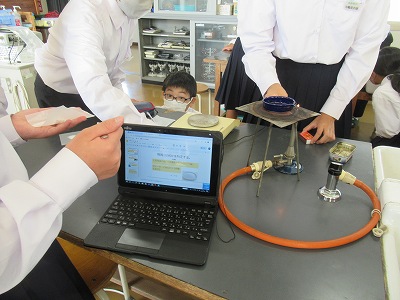

③ 実験結果をタブレットを使ってまとめていき、共有することでスムーズに実験を進めていきます。

まだまだ実験の手順がおぼつかず、予定した時間内に考察まで進まないグループもありましたが、今後繰り返していくことでうまくなっていくことでしょう。

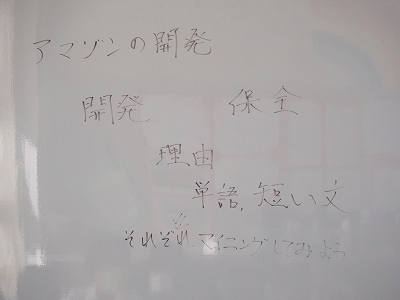

また、同じく1年生の社会科でもICTを活用した対立した意見をたたかわせる授業が行われていました。題はアマゾンの開発。南アメリカ大陸の学習の中でアマゾン川流域の環境破壊に関する事実を知ったうえで、何を大切と考えるか意見を交換していました。

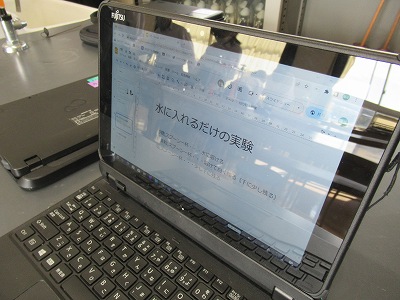

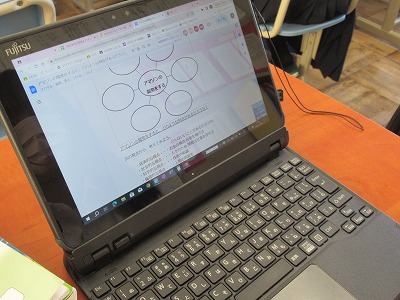

① イメージマップの思考ツールを活用して、自分なりの考えを広げていきます。また、検索機能をを利用して広く情報を探しながら自分の意見を固めていきます。

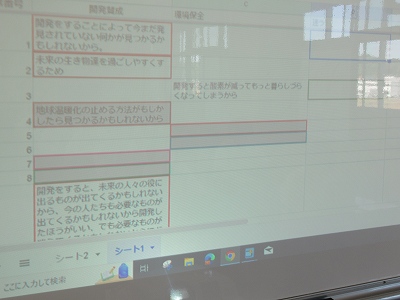

② スプレッドシートに自分の立場に沿って意見を書き込んでいきます。

③ クラスの仲間の意見もスプレッドシートで共有できるので、参考にしながら考えを深めていきます。疑問に思うことや直接議論したいことがあれば席を移動して意見交換をしています。

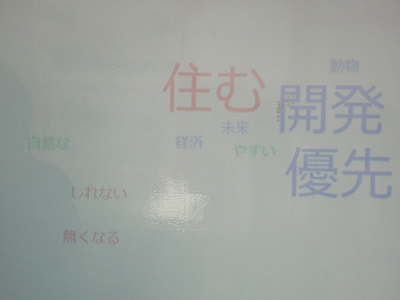

④ 記入された意見を、テキストマイニングの機能を使うことで、使用された言葉の中で多いものが大きな文字で表現されています。これを見ながらそれぞれの立場の意見を大きくまとめていきます。

・